2025年10月29日(水)、熊本城ホールで令和7年度高齢社会フォーラムが開催されました。内閣府の主催で行われている高齢社会フォーラム。今年のテーマは「みんなの『ふるさと』をつくる:多世代交流を通した誰もが活躍できる地域づくり」で、高齢社会フォーラムで行われたパネルディスカッションに登壇させていただきました。

■プログラム

□開会式

□内閣府による行政施策説明

□基調講演

牧野篤(大正大学地域創生学部教授・東京大学名誉教授)

□パネルディスカッション

コーディネーター:牧野篤

パネリスト

・小川真実(一般社団法人mahaLim代表理事)

・古賀倫嗣(熊本大学名誉教授)

・田中康裕(合同会社 Ibasho Japan代表)

□事例紹介(エイジレス章及び社会参加章の活動事例の紹介)

□閉会式

高齢社会フォーラムで伺った話からは、居場所のあり方を振り返る貴重なきっかけをいただきましたが、ここではパネルディスカッションで発言した内容をご紹介したいと思います。

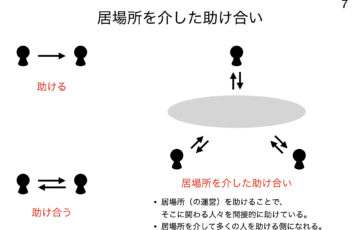

パネルディスカッションでは、居場所の取り組みとして、これまでにお世話になった千里ニュータウンの「ひがしまち街角広場」、岩手県大船渡市の「居場所ハウス」をご紹介しました。

「ひがしまち街角広場」は、プログラムのない日常の場所として運営されてきた場所で、提供されているのは「お気持ち料」100円のコーヒー、紅茶などの飲物だけです。

地域の場所というと、何らかの活動に参加したり、会話をしたりして過ごしている光景を思い浮かべる方が多いかもしれません。実際、「ひがしまち街角広場」でも会話をして過ごしている人が多いですが、1人で過ごしている人も見かけました。このような「ひがしまち街角広場」からは、地域の人の日常の場所への関わり方は、必ずしも参加というかたちをとらないことを教えていただきました。

重要なのは、「ひがしまち街角広場」に日常的にお茶を飲みに立ち寄っているだけであっても、しばらく姿を見せないと心配になって電話をかけたり、家に様子を見に行ったりというかたちでの見守りにつながるということです。

「居場所ハウス」には、毎日来られている90代の女性がいました。この女性は、いつもお世話になるだけでは申し訳ないということで、時々、小麦粉や砂糖などをリュックに背負って差し入れしてくださっていました。

たとえ、いつもお世話になるだけであっても、申し訳ないという気持ちを抱かなくていい場所であるべきかどうかについて、現時点では明確な答えを持ち合わせていませんが、この女性からは、何歳になっても、誰かの、何かの役に立っているという手応えを持てることの大切さを教えていただいたように思います。

高齢社会への対応という議論においては、往々にして、高齢者を支援の受け手と見なして、高齢者をどう支援するかという観点からの議論がなされるように思います。もちろん、高齢者に対する支援が重要なのは言うまでもありませんが、高齢者を一方的に支援するという考え方からは何か大切なものが抜け落ちているのではないか。「居場所ハウス」からはこのようなことを教えていただきました。

「ひがしまち街角広場」には、学校帰りの子どもたちが「おばちゃん、お水ちょうだい」と水を飲みに立ち寄っていました。「居場所ハウス」にも子どもたちが遊びに来たり、かき氷を買いに来たりしていました。このような関わりを通して、地域の大人と子どもが顔見知りになっていく。

それでは、顔見知りという関係にはどのような意味があるのか。実はこれが、高齢社会フォーラムのテーマになっているで故郷に関わってくるように思います。

仮に、人間関係を友人という親密な関係と、顔見知りという関係に分けると、友人とは電話、メッセージ、メールなど様々な手段で連絡をとることができます。このような様々な手段は、物理的な距離を越えたもの。つまり、友人とは、場所と関わりなくやり取りすることができます。

その一方、顔見知りの人とはこのような手段でやり取りすることがないかもしれません。例えば、「ひがしまち街角広場」や「居場所ハウス」で顔見知りになった大人と子どもが、電話をしたり、メールをしたりすることはない。顔見知りという関係には、わざわざ連絡を取るわけでないけれど、ある場所に行けば顔を合わせるという側面がある。それゆえ、顔見知りという関係は、友人との関係よりも、場所と密接に結びついている。

このように考えると、故郷とは、顔見知りの人がいる場所のことだと言えるかもしれません。もちろん、そこには友人もいる。けれども、友人との関係は場所を越えたものであるため、顔見知りの人が重要になる。

「ひがしまち街角広場」に水を飲みに立ち寄っていた子どもたち。「居場所ハウス」に遊びにきていた子どもたち。このような経験が、子どもたちにとっての故郷を生み出すことにつながっていればと思います。そして、居場所にはこのような役割もあるからこそ、その効果は長い目で見ていく必要があると思います。

パネルディスカッションでは、地域での活動においては、しばしば外部からの評価が、活動が盛り上がるきっかけになるという話がなされました。活動している本人は、自分たちの活動の意味に気づいていない。だからこそ、外部から活動の意味を捉え、それを伝えることが重要なのだと。

この話を聞いて、ここに居場所を研究することの1つの意味があるのではないかと思いました。

今、各地で様々な居場所の取り組みがされています。運営に関わっておられる方による報告は貴重なもの、リアルなもので、そこには研究者の出番はないように思います。そうすると、研究者が、居場所の現場において担えるのは、記録という役割なのか。もちろん、記録は重要な役割であり、容易なことでもありません。だから、記録という役割を担えるだけで十分とも言えます。

しかし、(記録という役割を通して)居場所で生まれていることの価値を言語化できるとすれば、それは、運営に関わっておられる方を助けることもできるのではないか。パネルディスカッションでの議論を聞いて、このようなことも思いました。